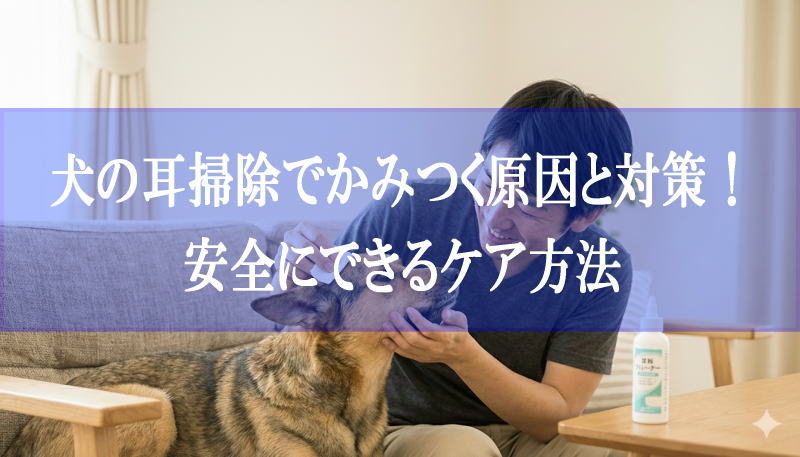

愛犬の耳、いつも清潔にしてあげたいですよね。

でも、耳掃除の道具を見せただけで唸り声をあげる。

手を出そうとすると「ガウッ!」と本気でかみついてくる。

「痛いのかな?」「私のことが嫌いなの?」と、心が折れそうになっていませんか?

そのかみつき行動、実は犬からの必死な「SOS」かもしれません。

無理やり押さえつけて続けると、関係が悪化して修復が難しくなることもあります。

ここでは、犬が耳掃除でかみつく本当の原因と、今日からできる安全な対処法を解説します。

焦らず正しい手順を踏めば、また穏やかに触れ合えるようになりますよ。

犬が耳掃除でかみつく原因とは?

普段は愛想が良いのに、なぜ耳掃除の時だけ豹変してしまうのでしょうか。

そこには、犬なりの「かみつく理由」が必ずあります。

ただのわがままや性格の問題、と片付けてしまうのは早計です。

まずは愛犬が何を感じ、何を訴えているのか、その心理を探ってみましょう。

原因を知ることが、解決への一番の近道です。

耳を触られることへの不快感

犬にとって耳は、音を聞き取るための非常に重要なアンテナです。

神経が集中しているデリケートな場所なので、本能的に守ろうとします。

信頼関係が完璧でない状態で急に触られたり、後ろから不意に触られたりすると驚きます。

「何をされるかわからない!」という恐怖心が、防御反応としての攻撃につながるのです。

特に敏感な子は、耳に息が吹きかかるだけでも嫌がることがあります。

耳に痛みや炎症がある

もし以前は平気だったのに、急にかみつくようになったなら要注意です。

外耳炎や中耳炎で、耳の奥がただれている可能性があります。

人間でも中耳炎の耳を触られたら激痛が走りますよね。

犬も同じで、「触るな!痛いんだ!」と訴えるためにかみついているのかもしれません。

耳が赤い、異臭がする、黒い耳垢が出るといったサインを見逃さないでください。

過去の嫌な経験がトラウマに

過去の耳掃除で「痛かった」「怖かった」という記憶が残っているケースです。

「この道具が出てくると嫌なことが起きる」と学習してしまっています。

かつて無理やり押さえつけられた恐怖は、犬にとって強烈なトラウマになります。

この場合、ボトルやコットンを見ただけで逃げたり、威嚇したりします。

心の傷を癒やすには、「怖くないよ」と教える丁寧なリハビリが必要です。

犬が耳掃除でかみつく時のNG対応

愛犬のためを思って頑張っていることが、実は逆効果になっていることもあります。

特にかみつくほど興奮している状態での対応は、一歩間違えると危険です。

ここでは、飼い主さんが避けるべき「NG行動」を確認しましょう。

これらをやめるだけでも、愛犬のストレスはぐっと減るはずです。

無理やり押さえつける

絶対に避けてほしいのが、家族総出で押さえつけるような力ずくのケアです。

逃げられない状況を作られると、犬はパニックに陥ります。

「殺されるかもしれない」という極限の恐怖を感じ、死に物狂いで抵抗します。

その結果、飼い主さんへの信頼は地に落ち、手を見るだけで怯えるようになってしまうことも。

お互いに大怪我をする前に、力任せの保定はストップしましょう。

奥まで綿棒を入れる

「奥まできれいにしたい」という気持ちから、人間用の綿棒を使っていませんか?

実はこれ、獣医師の多くが推奨しない危険な方法です。

犬の耳はL字型に曲がっており、綿棒でこすると汚れをさらに奥へ押し込んでしまいます。

また、犬が急に動いた拍子に綿棒が突き刺さり、鼓膜を破る事故も多発しています。

粘膜を傷つければ痛みが増し、耳掃除がさらに嫌いになる悪循環に陥ります。

綿棒は使わず、コットンで拭うだけに留めるのが鉄則です。

- 力ずくの保定は「恐怖」と「不信感」を植え付ける

- 綿棒は汚れを奥に押し込み、外耳炎のリスクを高める

- 粘膜や鼓膜を傷つける事故の原因になる

耳掃除でかみつく犬への安全なケア方法

かみつく愛犬のケアは、一足飛びにはいきません。

「きれいにすること」よりも「耳掃除を嫌いにさせないこと」を優先しましょう。

ここでは、負担をかけずに少しずつ慣らす5つのステップを紹介します。

愛犬の表情を見ながら、ゆっくり進めてあげてください。

①耳に触る練習から始める

まずは道具を持たず、リラックスタイムに耳を触る練習からです。

頭や首を撫でる流れで、さりげなく耳にタッチします。

抵抗せず触らせてくれたら、すかさずおやつをあげて褒めちぎります。

「耳を触られると、美味しいものがもらえる!」という新しいルールを教えるのです。

嫌がるそぶりを見せたらすぐに手を引くのが、信頼を得るポイントです。

②イヤークリーナーを少量使う

耳タッチに慣れてきたら、犬用イヤークリーナーを登場させます。

最初はボトルを見せるだけでご褒美をあげるなど、道具への警戒心を解きましょう。

いきなり耳の中に液体をドバっと入れると、驚いて暴れることがあります。

まずはコットンに少量含ませて使う方法がおすすめです。

冷たいと不快に感じるので、人肌程度に温めておくと受け入れられやすくなります。

③コットンで優しく拭き取る

汚れを拭き取るときは、指に巻き付けたコットンを使います。

耳の入り口付近、目に見える範囲だけを優しく拭ってください。

「奥の方にも汚れがあるかも…」と気になっても、指を突っ込むのはNGです。

入り口がきれいになれば通気性は改善され、自然治癒力も働きます。

ゴシゴシこすらず、そっと撫でるイメージで十分です。

④短時間で終わらせる

ケアの時間は、片耳あたり数秒~数十秒で切り上げます。

長時間の拘束は犬にとって苦痛でしかありません。

「もう少しやりたいな」と思うくらいで終わるのが、次回につなげるコツです。

もし犬が嫌がり始めたら、まだ汚れていてもその日は潔く中止しましょう。

「嫌と言えばやめてくれる」という安心感が、かみつきを減らします。

⑤終わったらたっぷり褒める

ケアが終わったら、これでもかというくらい大げさに褒めてください。

特別なおやつや、大好きなおもちゃで遊んであげましょう。

「嫌なことのあとには、最高に楽しいことが待っている」と記憶させます。

このプラスの記憶を積み重ねることで、耳掃除への抵抗感が薄れていきます。

最後は必ずハッピーエンドで終わることが大切です。

- 普段のスキンシップに「耳タッチ」を混ぜる

- クリーナーは人肌に温めて「ヒヤッ」を防ぐ

- 見える範囲だけを、コットンで優しく拭う

- 嫌がるサインが出たら、途中でも即終了

- 最後はご褒美で「良い記憶」に上書きする

耳掃除でかみつく犬は病院に任せるべき?

「どうしても怖くて触れない」「暴れて手がつけられない」。

そんな時は、無理に自宅で頑張ろうとしなくて大丈夫です。

飼い主さんが怪我をしては元も子もありませんし、関係が悪化するのも避けたいですよね。

プロに頼るべきタイミングや基準を知っておきましょう。

耳に異常がある場合は受診

耳を触ろうとすると「キャン」と鳴く、耳が熱い、腫れている。

このような場合は、しつけの問題ではなく「病気の治療」が必要です。

痛みを伴う状態で素人が触るのは危険ですし、症状を悪化させかねません。

まずは獣医師に診せ、痛みを取り除く治療を優先してください。

痛みがなくなれば、嘘のようにおとなしくなることもよくあります。

どうしても無理ならプロに依頼

病気ではないけれど、自宅ケアが難しい場合も遠慮なくプロを頼りましょう。

トリマーさんや獣医師は、犬を安全に保定する技術を持っています。

短時間で手際よく終わらせてくれるので、犬への負担も少なくて済みます。

「家ではかみつくのでお願いします」と正直に伝えれば、快く対応してくれます。

「嫌な役目はプロにお任せ」と割り切るのも、賢い愛情の一つです。

| こんな時は… | おすすめの対応 |

|---|---|

| 耳が赤い・臭う・痛がる | 動物病院へ(まずは治療!) |

| 暴れて危険・制御不能 | プロに依頼(トリマー・獣医師) |

| 少し嫌がる程度 | 自宅ケア(少しずつ練習) |

まとめ:犬の耳掃除でかみつく問題は焦らず慣らして解決しよう

犬が耳掃除でかみつくのには、不快感や痛み、過去の恐怖といった切実な理由があります。

それを無視して力でねじ伏せようとすれば、愛犬の心は離れていってしまいます。

大切なのは、愛犬のペースに合わせて「怖くないよ」と教えてあげることです。

自宅でのケアが難しければ、プロの手を借りることも立派な選択肢です。

どうか焦らず、安全第一で、愛犬の耳の健康を守ってあげてくださいね。